Lebenszeit

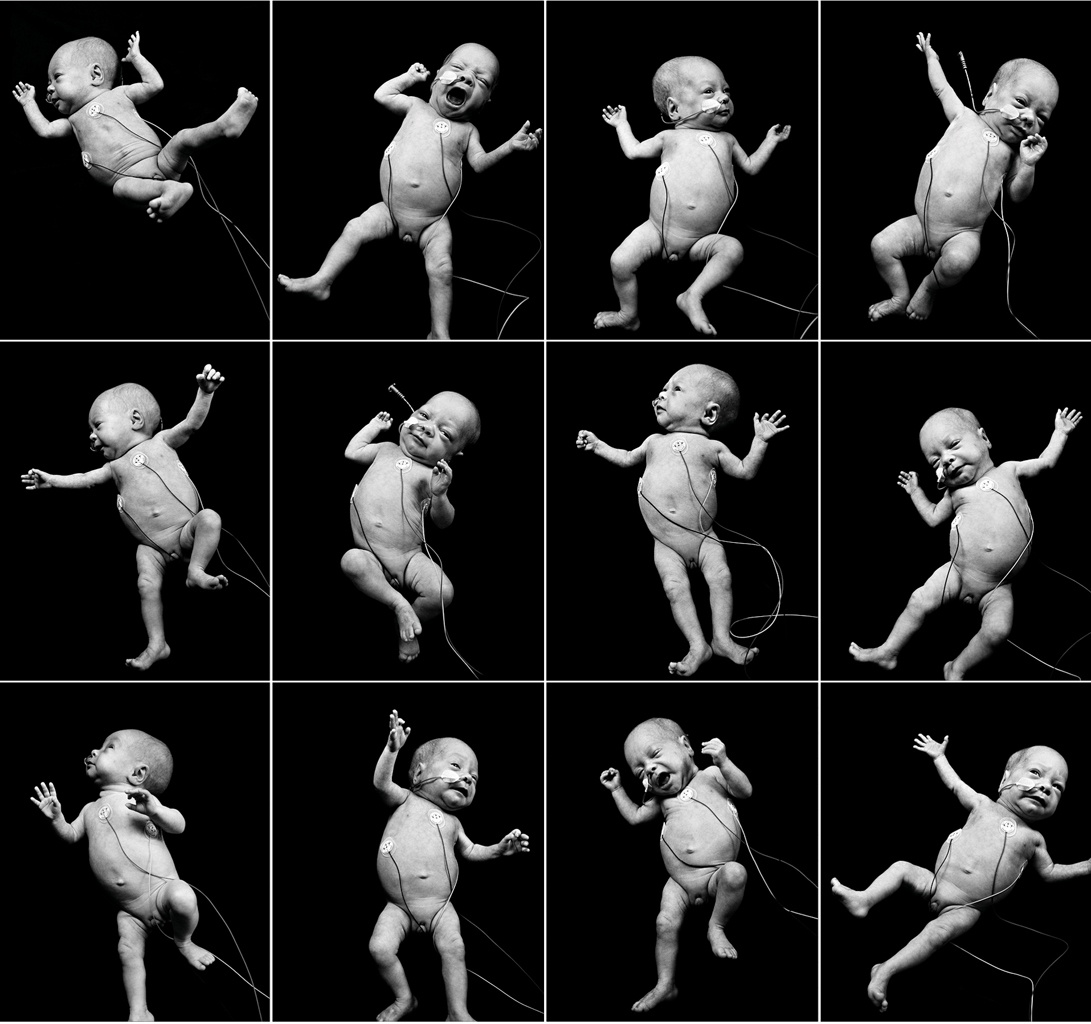

In den Siebzigerjahren dokumentierte ich erstmals für die Zeitschrift „Eltern“ eine Geburt. Ein existenzielles Erlebnis. Erst später, beim Betrachten der Bilder, sah ich etwas, was ich in der Hektik nicht wahrgenommen hatte. Da war keine Spur von jenem niedlichen Babygesicht, das wir bei einem Baby erwarten. Stattdessen schaute mich ein Greis mit großen, wissenden Augen an.

Was wissen wir, wenn wir auf die Welt kommen? Wozu werden wir geboren? Wie werden wir zu dem Menschen, der wir sind? Gibt es eine Bestimmung? Das waren die Fragen, die mich fortan beschäftigten. Viele Geburten habe ich fotografiert, und keine erlebte ich mit, bei der ich nicht auch an das andere Ende des Lebens gedacht hätte, an den Tod.

Bei Kriegsende war ich neun Jahre alt. Wir lebten in Landshut. Auch bei uns gab es Fliegeralarm. Die Enge und die Angst im Bunker waren unbeschreiblich. Von den Einschlägen rieselte Gipsstaub auf die Menschen herab, die dicht an dicht gedrängt standen, laut beteten und weinten. Dazu die Toten, die nach dem Angriff unter den Trümmern lagen, unser zerstörtes Haus, das wir in der Folge Stein für Stein wiederaufbauten – all das hat mich für mein Leben geprägt.

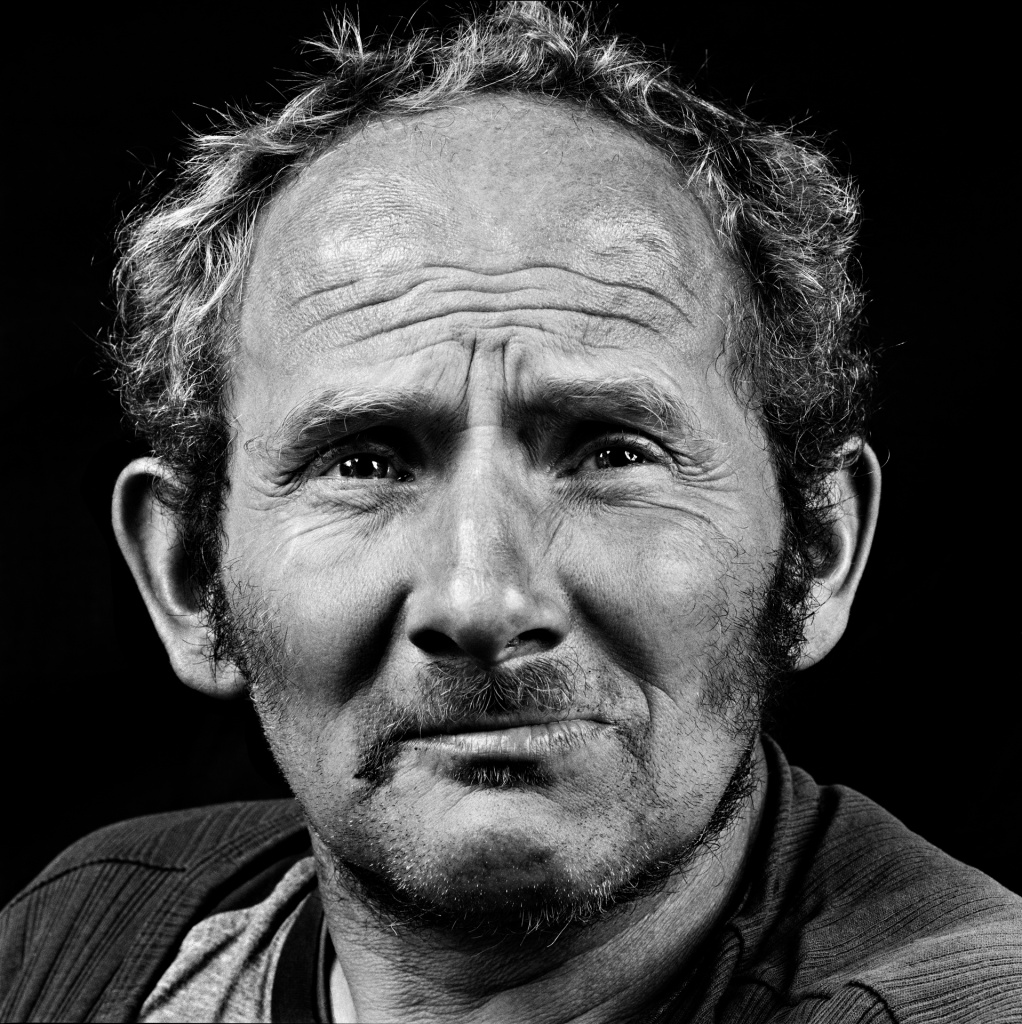

Seit meiner Kindheit hatte ich Angst vor Leichen, Särgen, Blut. Als ich in den Siebzigerjahren aus New York nach München zog, hatte ich an meiner Studiotür ein echtes Skelett so aufgebaut, dass es die Hand zum Gruß hob, wenn jemand die Türe öffnete. Aber mein Kriegstrauma habe ich erst spät überwunden, als ich von 2003 an gemeinsam mit meiner Frau im Hospiz Menschen vor und nach ihrem Tod porträtierte.

Ich glaube, Geborenwerden und Sterben sind ähnliche Erfahrungen. Dazwischen liegen all die anderen Ereignisse und Prozesse, die uns formen: Kindheit, Liebe, Sexualität, Reisen, die Begegnung mit anderen, mit sich selbst. Ich habe vieles fotografiert: Mode, Wahlplakate, Autos, die Erde aus der Luft. Aber am meisten faszinierten mich immer Menschen. Ich glaube, es gibt wenige, die sich einfach so akzeptieren, wie sie sind.

Die Selbstablehnung ist mit der Entdeckung des eigenen Ichs verknüpft. Auch ein Baby spürt schon, ob es geliebt wird oder nicht. Aber es bringt diese Gefühle noch nicht mit seinem Aussehen in Zusammenhang. Erst später beginnen wir, uns immer stärker mit dem eigenen Gesicht zu identifizieren. Die Angst, nicht liebenswert, nicht schön genug zu sein, ist eine Urangst in uns.

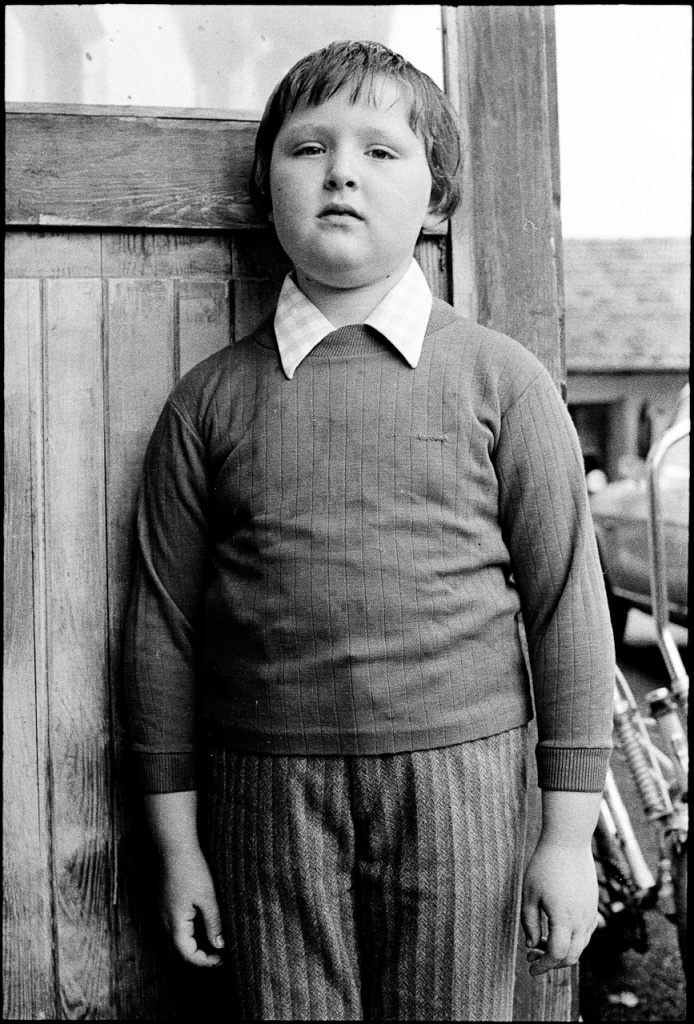

Schon junge Menschen sehen ihren eigenen Körper mit kritischem Blick. Das Älterwerden mit seinen Falten und Flecken macht es dann oft noch schwerer, sich zu mögen, und noch leichter, sich abzulehnen. Dazwischen liegen ungezählte Versuche der Selbstoptimierung. Aber nicht mal die schönen Fotomodelle, die in mein Studio kamen, fanden in ihren eigenen Augen Gnade.

Am meisten Selbstakzeptanz gibt es bei ganz jungen und ganz alten Menschen. Die einen sorgen sich noch nicht um die eigene Wirkung, die anderen nicht mehr. Bis heute berührt mich die große Ähnlichkeit, die ich zwischen den Gesichtern von Neugeborenen und denen von Greisen entdeckte. Für mich ist sie ein bildhafter Ausdruck dafür, dass das Leben ein Kreislauf ist, der sich mit Geburt und Tod schließt.